Entwicklung der gebäudenahen Photovoltaik in Deutschland

Zeitlicher und regionaler Verlauf des PV-Zubaus

Besonders in den Jahren 2023 und 2024 wurden in Deutschland jeweils über 10 Gigawatt neue Solarstrom-Erzeugungskapazität zugebaut. Rund zwei Drittel davon entfallen auf gebäudenahe Anlagen, insbesondere auf Dachflächen zahlreicher Gebäude. Zeit, den Zubau und die aktuell installierte Leistung genauer zu betrachten: Wie sind gebäudenahe Photovoltaik-Anlagen regional und nach Siedlungsstruktur verteilt in Deutschland? Fiel der Zubau von Solaranlagen auf Häusern und Gebäuden in Deutschland regional unterschiedlich stark aus?

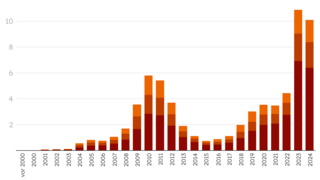

Ausbau gebäudenaher PV-Leistung nimmt wieder zu

Eine Analyse der dena zu gebäudenahen Photovoltaik-Anlagen im Updatebericht April des Gebäudereports 2025 zeigt, dass der Ausbau gebäudenaher PV-Leistung in Deutschland seit 2016 wieder deutlich an Fahrt aufgenommen hat. Nach dem ersten Ausbauhöhepunkt im Jahr 2010 setzte ab 2016 ein neuer Aufwärtstrend ein. Dieser verstärkte sich in den letzten zwei Jahren (2023 und 2024) weiter.

Die dena-Analyse macht zudem deutlich, dass seit Jahren die höchste Leistung in städtischen Regionen zugebaut wird. In den letzten beiden „Boom-Jahren“ 2023 und 2024 war der Ausbau in städtischen Regionen sogar stärker als im vorherigen Peak 2010 und 2011. Im Jahr 2023 sind es bereits 63 Prozent der insgesamt zugebauten Leistung bzw. 6,9 Gigawatt von insgesamt 10,8 Gigawatt und 6,4 Gigawatt von insgesamt 10,1 Gigawatt bei dem jährlichen Zubau 2024.

Doppelt so hohe gebäudenahe Photovoltaik-Leistung in Städten

Weitere Daten im Updatebericht April des Gebäudereportes 2025 zeigen eine doppelt so hohe gebäudenahe Photovoltaik-Leistung in städtischen Regionen. Sie beträgt 38 Gigawattpeak in städtischen Regionen gegenüber 15,3 GWp in Verdichtungsräumen und 14,3 GWp in ländlichen Regionen. Ein Blick auf die Grafik zeigt auch: Je städtischer beziehungsweise dichter besiedelt eine Region ist, desto höher ist der Anteil „großer“ Anlagen mit mehr als 30 Kilowatt-Peak. Dementsprechend ist der Anteil „kleinerer“ Anlagen unter 30 Kilowatt-Peak in städtischen Regionen etwas geringer. Allerdings ist der Anteil der Plug-in-Anlagen dort mit 1,3 Prozent etwas höher. In Verdichtungsräumen und ländlichen Regionen liegt der Anteil bei nur 0,8 bzw. 0,7 Prozent.

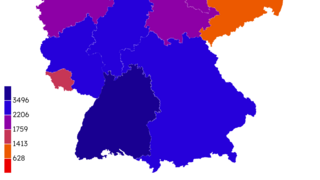

Gefälle der PV-Leistung von Nord-Ost nach Südwest

Die Bundesland-Karte zur gebäudenahen Photovoltaik-Leistung pro Baufläche zeigt ein deutliches Gefälle von Nord-Ost nach Südwest – nur das Saarland bricht mit einem auffallend geringen Wert aus diesem Muster aus. Spitzenreiter ist Baden-Württemberg mit durchschnittlich 3.496 Kilowatt-Peak-Leistung (kWp) pro Quadratkilometer auf Wohn-, Misch- sowie gewerblich oder industriell genutzter Baufläche. Das ist mehr als doppelt so viel Solar-Leistung als etwa in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein installiert ist. Dort liegen die Werte zwischen 1400 – 1600 kWp pro Quadratkilometer bebauter Fläche liegen. Im Mittelfeld rangieren Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, die jeweils etwas unter der Marke von 2000 kWp pro baulich geprägter Fläche liegen. Nordrhein-Westfalen liegt etwas darüber. Schlusslichter beim Vergleich der PV-Leistung pro Baufläche sind Sachsen sowie die Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg.

Daten aus dem Marktstammdatenregister (MaStR)

Das MaStR wird gemäß §§ 111e und 111f des Energiewirtschaftsgesetzes von der Bundesnetzagentur geführt. Als zentrales Register enthält das MaStR Daten zu allen Erzeugungsanlagen, die an das Strom- und Gasnetz angeschlossen sind. Das MaStR ist öffentlich zugänglich und stellt Stammdaten (Namen, Adressen, Standorte, Zuordnungen, Technologien, Leistungswerte etc.) bereit.

Die Betreiber aller Anlagen müssen sich selbst registrieren und die Anlagendaten eingeben. Daher kommt es hier auch immer wieder zu Fehlermeldungen und nachträglichen Änderungen. Außerdem kann es aufgrund der einzuhaltenden Fristen – in der Regel muss die Anmeldung innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme erfolgen – zu zeitlichen Verzögerungen kommen, etwa bei neu genehmigten Anlagen. Dadurch verändern sich die veröffentlichten Zahlen nachträglich leicht. Der Stand der dena-Grafiken bleibt jedoch auf dem jeweils angegebenen Stichtag.